1980年代アメリカの現代美術を代表する作家、キース・ヘリング。1990年に31歳の若さで亡くなった彼の生誕60年目である今年、表参道ヒルズで回顧展『キース・ヘリング生誕60年記念 特別展 Pop, Music & Street キース・ヘリングが愛した街 表参道』が2018年8月9日(木)から開催される。

生前4回にわたって来日したキース・ヘリングは、1988年に表参道の路上でゲリラパフォーマンスを行なっている。当時10代後半だった宇川直宏は、雑誌や音楽メディアを通じてキースのマインドに影響を受けた1人だ。今回、展覧会のキュレーションを担当した中村キース・ヘリング美術館のHirakuと共に、当時の表参道を巡る文化状況、そしてキースが今に残したものを探る。

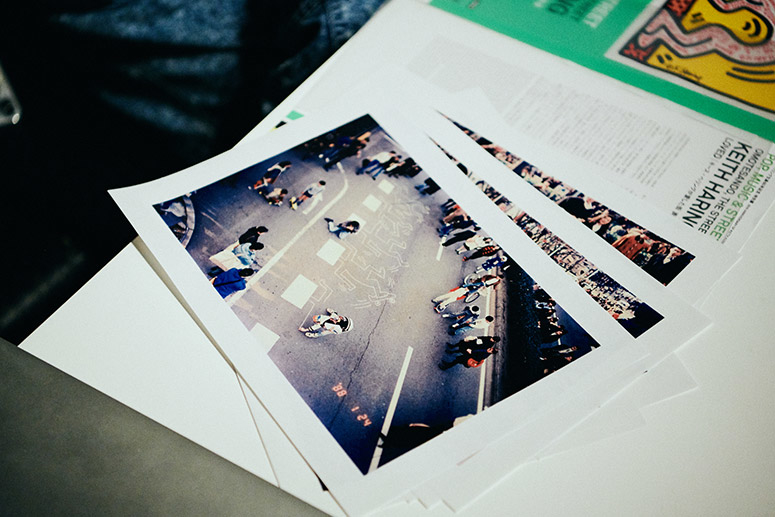

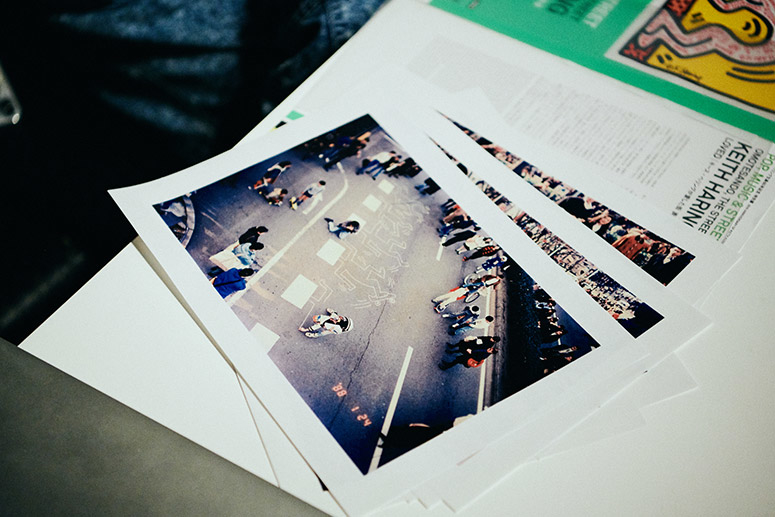

---- 1988年の来日の際、キース・ヘリングは、現在の表参道ヒルズ前の公道にチョークでドローイングを描くゲリラパフォーマンスを行いました。

宇川 : いろいろな雑誌で取り上げられていましたね。当時、僕はすでに東京に住んでいて、自分の表現活動を始めていた頃だったけれど、結局キース本人に会うチャンスはなかったのです。

Hiraku : このパフォーマンスからは、あらゆる人とのコミュニケーションを重視したキースの姿勢が伝わってきます。自分自身で東京の街を歩き回って「日本のことがわかってきた」と彼は証言を残していますが、言葉の通じない異国の人々に意思を伝えるための共通言語が、この絵だったんですよ。だから、彼が東京で見たもの、日本人に伝えたかったことが表現されていたと思っています。

表参道で披露したパフォーマンスの写真(世界初公開) 1988 photo by © Akira kishida

宇川 : キースは生前に4回来日しているけれど、最初に来日した1983年は様々な意味で事件だった思います。キースはNYの伝説のクラブ「パラダイスガレージ」の常連で、都会を愛するクラバーでもあったので、1982年に桑原茂一さんが作った日本初のクラブ「ピテカントロプス・エレクトス」にふらりと遊びに行って、その壁面にドローイングを描き残している。そういえばピテカンの壁はバスキアもタギングを残していたらしいので、もし残っていたら世界遺産級の歴史的アートピースになっていました。

これって現在なら信じられない。人気アーティストはちょっとしたタグにも高額な価値がついてしまうから、サインも自由にはできないのです。この来日は最近修復保存されたワタリウム美術館の巨大壁画に取り組んだタイミングでもありますね。これは1983年という、まだキースが爆発的にブレイクしきる直前だったからできたこと。なので和多利さんの偉業でもありますね。

Hiraku : だから1988年は、後で消せるチョークを選んだんですよ。別案として、車のボディに描いてもらおうっていうアイデアもあったそうですが、それは作品として残ってしまうから実現できなかった。でも、チョークってキースの活動の原点だから、やっぱりスペシャル。彼がブレイクするきっかけになったNYの地下鉄で展開したサブウェイアートもチョークで描いていますから。

宇川 : 消えることを想定して描くっていうのは、ひとつの発明です。チョークで作品を残すスタイルはヨーゼフ・ボイス(1921年〜1986年、ドイツを代表する現代美術家)の社会彫刻を意識してる部分もあると思いますし、ならばボイスも影響を受けたルドルフ・シュタイナー(1861年〜1925年)の人智学からの系譜だとも考えられますね。そう読み解くとチョークの刹那にある種の霊性すら感じます(笑)。

Hiraku : ええ。キースはボイスからものすごく影響を受けてます。

左から宇川直宏、Hiraku(中村キース・ヘリング美術館)

宇川 : 表参道から原宿に至る歩行者天国についても注目しておかないといけない。1988年ってタイミングは、テレビで『三宅裕司のいかすバンド天国』が放送されてバンドブームが起こる直前でしょう。当時はもう竹の子族は完全に下火になっていて、『ワイルド・スタイル』が公開され、ロック・ステディ・クルーが来日して以降は、ブレイクダンスがストリートダンスの一大トレンドになっていましたね。それ以前にホコ天で何が起きていたかと言えば、山崎眞行さんが開店した「クリームソーダ」を中心とするUK経由のロカビリー、テッズの流れが一大勢力としてあった。そこからモッズやパンクス、B-BOYが派生的に現れてくるわけですが、この不良トレンドの縮図がホコ天にはありました。つまり原宿におけるルードボーイ(不良やギャングスタの少年を意味するスラング)の歴史変遷そのものがホコ天でなんですよ。

表参道で披露したパフォーマンスの写真(世界初公開) 1988 photo by © Akira kishida

宇川 : なので表参道へと至る原宿の路上は、その歴史の痕跡が全部残っている稀有な場所で、1970年代後半から1990年代にかけてのあらゆるファッション、音楽、ユースカルチャーの動向が渾然一体として東京のこのストリートにあった。

そんな場所でキースはパフォーマンスをしたわけです。先述のロック・ステディ・クルーの暖簾を受け継いだ、日本初のB-BOYとされるCRAZY-Aさんや、『ワイルド・スタイル』を観てヒップホップを始めたDJ KRUSHさんも、当時はホコ天でパフォーマンスされていましたから、僕も見に行っていました。

Hiraku : 実は、今回の展覧会では世界初公開の記録写真の他に、もうちょっと代々木公園の方に移動したところで偶然撮影された映像も展示するんです。

宇川 : やばい!! ホコ天で踊っている連中をモチーフに描いてるってことですか? ストリートダンスのドキュメントドローイングということかー!! 改めて見て、これは衝撃ですね。

Hiraku : 表参道からずっと描き進めていって、その先でダンサーたちと遭遇したみたいです。キース自身の作品がブレイクダンスやB-BOYたちに強く影響を受けていますから、こんな風に即興的に踊りや動きを表現しているんです。

表参道で披露したパフォーマンスの写真(世界初公開) 1988 photo by © Akira kishida

宇川 : 思い出した!! 当時DJ KRUSHさんがホコ天でブレイカー相手にスクラッチしてると、キース・ヘリングが突然現れて、KRUSHさんは当時生まれたばかりのお子さんを連れていたので乳母車にタグをもらったという伝説がありますが、これ、その日の映像ですね(笑)! 伝説のアーカイヴじゃないですか!!

作風は、アニメーションを意識したモーショングラフィックに近いですよね。動画をX軸(水平軸)に展開したドローイングです。これら一連の動きをストーリー展開として1フレームで見せることを、キースはこれ以前からずっと続けていました。

当時のホコ天は代々木公園の巨大フリーマーケットがほぼ毎週末行われていて、それを目指して自分も通っていましたから、キースがパフォーマンスしたこの現場の雰囲気もしっかり覚えてる。音楽もアートもパフォーマンスも最前衛のフォーマットが当時ここにはありましたし、ヤフオク以前に古物市といえば、このストリートでした。つまり表参道〜原宿が当時はインターネットのような存在で、明治神宮を中心として情報通信網が世界に広がっていたと捉えることもできます(笑)。

この映像はすごいですね。自分が経験した当時の東京の文化の記憶が押し寄せて来てますよ。当時はバブルの只中でしたね。10代からパンク / ハードコアや、ノイズ / アヴァンギャルドを熱心に聴き続けてきた自分が、こんなにも広く深く音楽を軸に文化を学ぶことになった理由は、紛れもなくDJカルチャーの恩恵です。つまり、ヒップホップからハウスに至るサンプリング、カットアップ、リミックスの概念が広く平等に音楽を聴かせてくれたわけです。それはウェアハウスであり、パラダイスガレージであり、レジデントDJだったラリー・レヴァンで、レジデントオーディエンスだった(笑)、キース・ヘリングですよ。

日本ではこの翌年に芝浦にゴールドがオープンし、本格的にサウンドシステムを導入した所謂大箱の時代が到来します。美術的な動向として捉えるならば、グラフィティ / ストリートアートのトレンドと重なるように、ポストモダン以降の動向として、シュミレーショニズムが流行っていて、後に椹木野衣さんが著書『シミュレーショニズム―ハウス・ミュージックと盗用芸術』として総括されました。当時の空気はそんな感じでしたね。

---- 宇川さんにとってキースってどんな存在でしょう? 会うことはできなかったけれど、大切な先生みたいな存在?

宇川 : キース・ヘリングはNY経由の「ストリート・メディア」ですよ。四国で生まれ育った僕がアンディ・ウォーホル以降に意識した貴重なメディアのひとつ。彼はポップアートを進化させた張本人でありながら、ミニマルアートやコンセプチュアルアートをも飲み込んでいました。1980年代の尖端メディアのうちの一つです。

もちろん、まだ当時の僕は中学生だったので、キースがどんな志向・思想を持った人物なのかは知らなかった。その後、自分自身、様々な書籍や体験から次第にキースの実像にフォーカスしてきたわけですが、ある意味でそれは今も続いていて、DOMMUNEでラリー・レヴァンの誕生日付近にほぼ毎年パラダイスガレージの特集をやっているのですが、いろんな人たちからキースの証言が出てくる。

ラリーの片腕だったビクター・ロサド、デヴィット・デピーノ、そして当時マドンナの彼氏だったジェリー・ビーンも僕のスタジオに来てくれて、直接本人たちの口からキースのエピソードを聞きました。だって5年間毎週通ってたんでしょ(笑)。だからいまだに新しいキース・ヘリングという「ストリート・メディア」出会っている感じですよ。

---- 若い世代はインターネット上でいろんな人やものに出会ったり知ったりしていますけど、当時はストリートこそが熱い現場だった。

宇川 : 遡れば、1960年代の新宿のストリートにもつながる。ハプニング(芸術表現の一種)、ネオ・ダダイズム・オルガナイザーズや、ハイレッドセンター、そしてゼロ次元(いずれも日本の前衛芸術グループ)。1970年代はシラケの時代と言われてたけど、1960年代はサイケデリック / ヒッピーイズムがストリートに根付いていて、新宿を中心に脈動していた。それが原宿に移行したのが1980年代で、ストリートアートはキースとバスキアの影響下によってもたらされたと言っても過言ではないですよね。

またストリートアートを語るうえではバンクシーに至る変遷だけでなく、先日NYで回顧展が開かれたラメルジー(ヒップホップの黎明期から活躍した伝説的なグラフィティアーティスト、ラッパー)についてもぜひ語っておきたいけれど、強調したいのはラメルジーとキースの差異について。2010年に亡くなったラメルジーとは、僕は二度一緒にパフォーマンスしています。商業的なファッションやデザインの潮流に乗ることなく、1960年代の歪な前衛にも共振する、ゴシックフューチャリズムを提唱する彼は、NYのエクストリームストリートカルチャーの体現者でした。

宇川 : エクストリームを体現するラメルジーを僕は師と仰いでいますが、全く狂っていない実直なアクティビストとしてのキースが好きなの。極端にパーソナルな欲望と、パブリックアートとして、大衆に訴えることができる世界の両方を行き来できる稀有な存在だったから。バスキアやラメルジーのイノセンスは狂気と裏返しの危うさの上に立っていて、そこが圧倒的な魅力だと思います。

そう言えばバスキアの作品をZOZOTOWNの前澤社長が123億円で落札して話題になりましたね。あの『無題』の絵にもきちんと狂気が宿っていると僕は感じます。そんなバスキアも27歳にオーバードースで他界してしまい、キース・ヘリングもエイズの合併症で後を追うように1990年になくなってしまった。1988年というタイミングで、ポップショップ(キースがプロデュースしたショップ)を東京に出店したタイミングでは確実に死を意識していた筈です。

Hiraku : 最後に来日した1988年のときには自分が死ぬことになるのはわかっていて、生きているあいだにいろんな人たちとコミュニケーションをとりたいと思っていた。だから表参道のライブドローイングをはじめ、すごく精力的に活動していたんですね。

キース・ヘリング生誕60年記念 特別展『Pop, Music & Street キース・ヘリングが愛した街 表参道』の詳細はこちら

プロフィール

宇川直宏 / NAOHIRO UKAWA

1968年香川県生まれ。映像作家 / グラフィックデザイナー / VJ / 文筆家 / 京都造形芸術大学教授 / そして「現在美術家」......幅広く極めて多岐に渡る活動を行う全方位的アーティスト。既成のファインアートと大衆文化の枠組みを抹消し、現在の日本にあって最も自由な表現活動を行っている。2010年3月に突如個人で立ち上げたライブストリーミングスタジオ兼チャンネル「DOMMUNE」は、開局と同時に記録的なビューアー数をたたき出し、国内外で話題を呼び続ける。『文化庁メディア芸術祭』審査委員(2013~2015年)。『アルスエレクトロニカ』サウンドアート部門審査委員(2015年)。また高松市が主催する『高松メディアアート祭』ではゼネラルディレクター、キュレーター、審査委員長の三役を務め、その独自の審美眼に基づいた概念構築がシーンを震撼させた。2016年には『アルス・エレクトロニカ』のトレインホールにステージ幅500メートルのDOMMUNEリンツ・サテライトスタジオを開設し、現地オーストリアからのストリーミングが世界的話題となった。2019年は瀬戸内国際芸術祭に参加し、DOMMUNEの最新プロジェクトを展開予定。

http://www.dommune.com/

Hiraku

中村キース・ヘリング美術館プログラム&マーケティングディレクター。ニューヨークでアートプロジェクトを中心にモデル業を行い、写真家ライアン・マッギンレーやレスリー・キーなどの被写体に。ニューヨークのナイトライフやアンダーグラウンド・カルチャーで名を残す中、2010年にパトリシア・フィールドのクリエイティヴ・ディレクターを務める。彼がデザインした「VOGUE」シリーズの商品は、多くのハリウッド・セレブリティ達に愛用される。ソーシャル・メディアを中心に、トーク・ショーへの出演、モデルやアンバサダーなどと様々な分野で活躍し、2018年現在、キース・ヘリングのアートを通し、様々なプロジェクトに携わっている。作家の生前の遺志を継ぎ、LGBT人権の啓発運動やHIV/AIDS予防啓発や陽性者のサポートなど社会活動に積極的に参加している。

http://www.nakamura-haring.com/

インタビュー・テキスト:島貫泰介(Taisuke Shimanuki)

撮影:豊島望(Nozomu Toyoshima)

編集:CINRA.NET

All Keith Haring Artwork © Keith Haring Foundation

Courtesy of Nakamura Keith Haring Collection

FEATURE

VIEW ALLEVENT&TOPIC

VIEW ALL-

2025.10.16

2025.10.16mernelポップアップイベント

海の恵みから着想したメルネルの新作エッセンスコレクションが日本上陸。肌に触れるたび、運命が変わる3種エッセンスとして、肌にやさしい処方で、澄んだ透明感を引き出す「ブライトニング ファーストエッセンス」、うるおいでバリア機能を整える「スーディング バリアエッセンス」、素肌の印象を自然に格上げする「ホワイト デュアル トーンアップ エッセンス」が登場します。 また、上記3種類含む全6種の製品ラインナップをイベント内にご用意いたします。毎日のスキンケアに"心地よさ"と"確かな手応え"を――詳しくは公式サイトをご確認ください。

-

2025.10.01

2025.10.01【otonaMUSEタイアップ】表参道ヒルズで見つけるWant It!

タレントでモデルの近藤千尋さんが、10月に表参道ヒルズで購入できるオススメアイテムをご紹介します。

-

2025.10.01

2025.10.01HILLS APPダウンロードキャンペーン

期間中ヒルズアプリの会員登録後、初めてお買上げされた方に、翌日「1,000円クーポン」をプレゼント。