11月8日(水)~12月25日(月)まで表参道ヒルズの吹抜け大階段にて、フランス人の建築家/デザイナー、エマニュエル・ムホー氏によるクリスマスイルミネーション「100色のクリスマスツリーの森」を展開します。

今回のテーマにも使われている「100色」、またグラデーションに重なるイルミネーションの光景は、彼女独自のコンセプト「色切/shikiri」をもとに制作。実はフランスに住んでいたときは「色」に関してはまったく意識してなかったそう。今では彼女の代名詞でもある「色切/shikiri」のコンセプトが生まれた意外なエピソードをお伺いしました。

---- フランスの大学で建築を学んでいる時から色に関するご自身のコンセプトがあったのでしょうか?

エマニュエル : 実はフランスにいた時は、まったく色に関して意識をしたことはなかったんです。元々日本の文学や文化に興味があったことから卒業論文のテーマとして東京を選び、それをきっかけにその後来日したことが私にとって大きな転換期になりました。まだインターネットのない時代、1995年に初めて来日してまず成田空港から池袋に向かうまでの車内から見えた自然の中に存在しないはずの美しいブルーが目に入り、とても衝撃的でした。よく見れば住宅の屋根材だったのですが、昨日のことのように覚えています。その後、旅館のある池袋に移動して街を見た瞬間、無数の色が溢れ、浮いているような感覚が生まれたんですね。何百色、何千色もの色が三次元のレイヤー上に浮かんでいる、とてもエモーショナルな気持ちになりました。到着して10分しか経っていないのに、その瞬間に、「東京に住もう」と決意しました。

---- フランスの建築や街並みにはあまり色がないのでしょうか?

エマニュエル : そうですね。フランスの建築はさらにパースペクティブな街並みです。灰色がかった建物と建物の間に挟まれて、上を見上げれば青空がある。目線が自然と一方通行にしか向かず、日本のような三次元的な街並みではないです。東京の場合は、様々な高さやボリュームのビル、看板がレイヤーのように重なって奥行が出ていますよね。私にとっては、三次元に重なっている色のレイヤーは衝撃的でした。

---- 日本庭園も様々な角度から見てもレイヤー上に重なる構造ですよね。日本の伝統的な「仕切り」を用いたコンセプト「色切/shikiri」は、どのように生まれたのでしょうか?

エマニュエル : 来日後、フランスに戻り建築士の資格を取った後、東京で本格に住み始めました。実際に住んでみて色々街を歩いてみると、意外と日本の現代の建築デザイン、インテリアデザインにあまり色が使われていないことに気がついたんですね。先ほど言ったように、元々日本の文学や文化に興味があったとはいえ当時は書籍からしか日本をイメージすることができなかったです。なので、現代的な建築にも伝統的な建築と同様に、着物の色や日本独自の色合いが使われていると想像を膨らませていたんです。でも、実際に住んでみると全然建築に色が使われていないことに驚きました。建築では、大体、色は最後の仕上げとして使われるくらいなんです。そして伝統的な家屋はどんどん壊されていってしまい、悲しくなりました。日本の伝統的な家屋には、障子、ふすま、などの「仕切り」も残っていますよね。それら仕切りって日本独自の気候にも合い、壁までとは言わない曖昧な境界線を自由に引けますし、自然や人の気配を感じられる、そういう日本独特の素晴らしい文化だと思っています。そのように実際に住んでみてからの体験で「色」と「仕切り」をより深く意識しました。そこで東京で感じている色とレイヤーからインスピレーションを受けて「色切/shikiri」と言うコンセプトを生み出し、「色で空間を分ける」「色で作る」というコンセプトのもと作品を発表してきました。そのコンセプトはまさに東京の街で感じる色のレイヤー、伝統的な日本建築にも似ているレイヤー構造に通ずるものがあると思うんです。私が東京の街並みを見てエモーショナルになったように、色を使った三次元的空間でたくさんの人にエモーショナルな感情を持ってほしい。色を見て笑顔になったり、何か感じたり、そういう心を動かすような体験を作るのが「色切/shikiri」の軸となる考えです。

---- 「色切/shikiri」のコンセプトを考えてから制作した一番最初の作品について教えてください。

エマニュエル : 日本に住み始めてからフランス語の先生として働きながら、それ以外の時間ではひたすら東京の街を歩きました。毎日1つの駅を決めて、その土地を歩いて知る。どこか特別な建物や観光地ではなく、そういう風に街自体を見続けてきました。それらの体験から先ほど言ったような気づきが生まれたのですが、「色切/shikiri」を用いた最初の作品はフランス語の生徒から依頼を受けた仕事でした。彼女の母親が原宿にあるビューティサロンを経営していて、その会社の空間デザインを手がけました。私にとっては、初めて色を使った空間デザイン制作でしたね。完成した時にみなさんが感動して、「色で心が浄化された」とおっしゃっていただけるほど、そこで改めて色のパワーの強さを感じました。

---- 今回のイルミネーションでも使用している「100色」はどのように生まれたのでしょうか?

エマニュエル : 東京に住み始めて暫くした2003年に事務所を開き、2008年には山形・東北芸術工科大学でゼミを教え始めました。2008年から「自分の100色」という課題をゼミの生徒に出しています。実は人間の目では何百色も認識できるはずなのに、あまり日常生活では色は使われていないですよね。なので、ふと「好きな色なに?」と聞かれても頭の中には数十色しか浮かばないはずです。そういうふうに沢山の色は私たちの身近な存在じゃないので、100点、100%など親しみのある数字を通じて色の豊かさを簡単にイメージしてもらおうと考えました。学生には自分の好きなもの(たとえば、椅子、チョコレートなど)を100個100色で作ってもらい、色の豊かさを楽しんでもらっています。

---- 「100色」を使った最初の作品について教えてください。

エマニュエル : 新宿の商業ビルでのインスタレーションです。2013年、事務所10周年をきっかけに、「色切/shikiri」コンセプトを最大限に表現するためにシンプルに「100色」のレイヤーを重ねた空間を作りました。普段同時に見ることができない100色が、1目で視界に入るように、人の身長より低い位置まで無数の100色の紙を吊るし、クッションに座って色を全身で感じてもらう、そんな空間を作りました。私にとって初めて「100色」を使ったインスタレーションだったので、実際出来上がった作品を見てみるとすごく気持ちよくて、1回きりでこの感動を終わらせたくない、と思いそれ以来「100 colors」インスタレーションを展開し続きています。

---- 日本の街並みは時代の変化に合わせて建物が変わっていきますよね。特に近年ではオリンピックに向けて活発的に新しい建物ができていますが、日本の街並みの変化はどのように感じますか?

エマニュエル : 伝統家屋が無くなっていくことは悲しいですが、時代に合わせて街並みが変わっていく光景は東京の好きなポイントでもあります。パリの場合だと19世紀の街並みが残っているので、人も時代も変わったとしても街並みは昔のままなんですよね。そこにすごくずれを感じます。でも、日本の場合はシンプルに時代的に必要であれば建てて、いらなければ壊す。人の考えていること、技術と同時に街並みが変化してく様はすごく独特で面白いです。

---- 今回クリスマスイルミネーションが自分にとって初めての挑戦だったそうですが、今後挑戦してみたいことを教えてください。

エマニュエル : 私の肩書きは建築家ですが、空間デザイン、インスタレーションや台湾では電車のデザインなど建築家と言っても多種多様なアプローチを試みてきました。ですので、私にとって毎回が良い意味で初めての挑戦なのです。毎回難しくてやったことのないプロジェクトのテーマに向かい、逆にやったことないからこそなんでも挑戦してみたいと思います。まだまだ日本の住宅では前面に色が出るような表現は普及されていないですが、ここ数年で少しずつ国内外含めて私の作品を通して色々な人に色の美しさ、パワーを感じていただいているように思います。私にとっては作品を通して、まるで私が東京の街を初めて見た時と同じように、多くの人にエモーショナルな感情になっていただくことが永遠の挑戦となります。できる限り国内外含めて色々な方に100色の空間に入っていただいて、全身で色を感じていただく、それが一番やりたいことです。だって、日常的に1つの空間で100色も見る機会なんてないですよね?だからこそ、みなさんにとっては一生に一度の素敵な体験になると思いますし、今回のクリスマスイルミネーションでも多くの方に笑顔になっていただけると思います。

プロフィール

エマニュエル・ムホー / emmanuelle moureaux

(建築家/デザイナー)

フランス生まれ。1996年より東京在住。 emmanuelle moureaux architecture + design主宰。東京の"色"と街並が成す複雑な"レイヤー"と、日本の伝統的な"仕切り"から着想を得て、色で空間を仕切る「色切/shikiri」コンセプトを編み出す。色を通して1人でも多くの人にエモーションを感じてもらいたいという想いを胸に、建築、空間、デザイン、アートなど多様な作品を創造し続けている。東北芸術工科大学准教授。受賞歴として、「International Architecture Awards」、「ARCHITIZER A+AWARDS」、「ICONIC AWARDS」、「Aesthetica Art Prize」等、国内外の様々な賞を受賞。URL:http://www.emmanuelle.jp/

Photo by Yutaro Tagawa

Text by Yoshiko Kurata

FEATURE

VIEW ALLEVENT&TOPIC

VIEW ALL-

2026.01.27

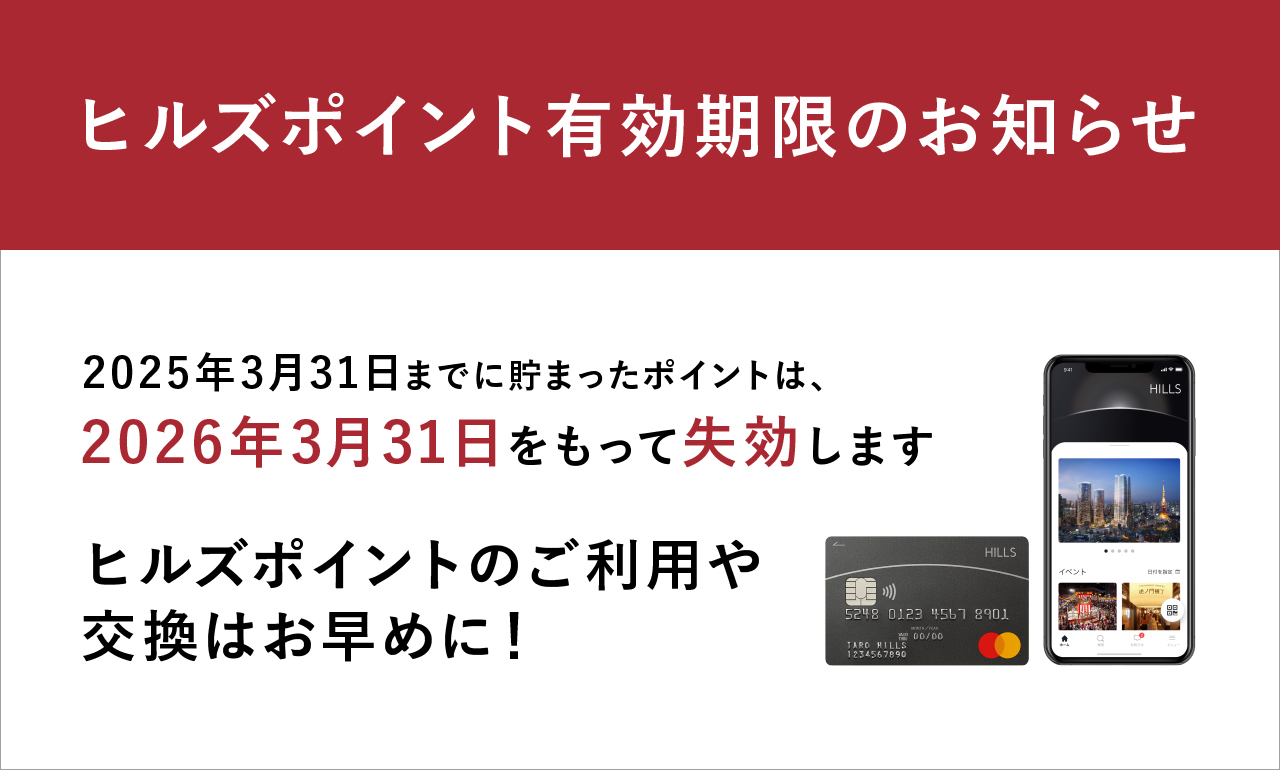

2026.01.27ヒルズポイントのご利用や交換はお早めに!

2025年3月31日(月)までに貯めたヒルズポイントは、2026年3月31日(火)に失効します。

-

2026.01.07

2026.01.07休館日のお知らせ

誠に勝手ながら、2月2日(月)・3日(火)は定期点検のため、全館休館日とさせていただきます(駐車場・駐輪場を含む)

-

2026.01.19

2026.01.19ワイスリーポップアップ 1.23 NEW OPEN

「Y-3」はadidasの専門的な技術・機能と山本耀司のデザインが融合したスポーツファッションブランド。「Y-3」の"Y"は山本耀司、"3"はadidasを象徴するスリーストライプを表す。メンズアパレル、ウィメンズアパレル、アクセサリー、フットウェアの全てのカテゴリーの商品を取り扱う店舗。